永吉駅 (吉利~永吉)

吉利~永吉間のほぼ中間地点と思われます。

吉利~永吉間のほぼ中間地点と思われます。

丘陵地帯が主に畑や牧草地に利用されているのに対して、永吉川に接するこの辺りは水を得やすいためなのか水田が広がっています。

永吉川に架かる3連アーチの石橋 「浜田橋」。

架設当初は2連だったそうですが、大正2年に3連に改修され、以降昭和39年まで使用された由。

何故「浜田」かと言えば、おそらく所在地が「永吉浜田」にあるから。

しかし、数十メートルしか離れていないのに鉄道の橋梁は「永吉川鉄橋」。名称が違っています。

永吉川に架かる道路橋は複数あれど、鉄道橋は南薩線が唯一だから川の名前を直接付けて貰ったのかもしれませんね。

日置駅のページで給水塔について、「石垣一つ一つにアールをつけて全体としてバランスの取れた円筒形にすることは長方形の石垣を単に積み上げるより随分手間がかかったことでしょう。」と記載しましたが、九州には石橋作りの技術があったことが頭から抜け落ちていました。

石橋づくりの技術をもってすれば給水塔の石組み如きは片手間仕事だったのかもしれません。

輪石(アーチ部分を形成する石)の滑らかさには驚かされます。どんなに目を凝らしても凹凸が見受けられません。

何故、海が写る位置でシャッターを切らなかったのか。

二度チャンスはあったのに。悔やまれます。

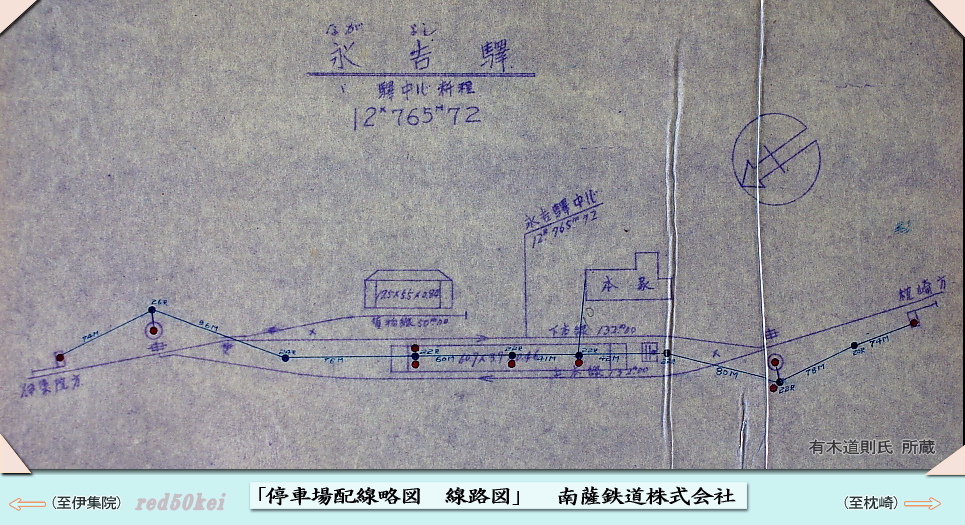

両線路図の向きが一致していません

一方の図を上下左右回転させてイメージください

訪問当時存在していた、「美しい無人駅本屋」のベスト3に文句なく入ります。

また、「こじんまりした本屋」のベスト3にも入ることでしょう。

ストラクチャー的な視点で見てみると、可愛らしい駅舎ではありますが、引き戸の付いた改札口は一段引っ込んで屋根が直接庇となって雨を避けられる構造です。改札口横には事務室へ通ずる板戸があり、事務室は直接構内全体が見渡せるように切妻屋根にあわせるかたちで出っ張っています。事務室上の屋根には煙突が飛び出ており、だるまストーブの類が置かれていたことが想像できます。続く事務室もしくは宿直室兼休憩室は切妻屋根に切込みが入り改札口にあわせた面まで引っ込みます。

背の低い電信柱が控えめだけれども、いい位置に立って全体を引き締めています。

背面から見た本屋は、事務室もしくは宿直室兼休憩室部分の屋根が改札口の屋根よりも大きく張り出しており、より地面近くまで伸びています。庇の下には井戸に通じる勝手口があり食事の用意のときなどの出入りに使われたものと思われます。少し小さめの明り取りの窓には木製の格子がはめられおり、つづく事務室と待合室の面は窓も大きく、屋根が前面の宿直室兼休憩室部分と同位地まで切れ上がり、採光を配慮しています。

入り口に引き戸はありません、大きく口を開けています。上部には専用の庇が張り出しています。

小さいながらも機能性第一で、押さえるところはキッチリ押さえ、かつ無骨にならず繊細さを兼ね備えた、日本の美しい駅舎です。

「本当に島式ホームだったの?」と思われた方、Bの写真の右すみをご覧ください。

「本当に島式ホームだったの?」と思われた方、Bの写真の右すみをご覧ください。 しかし、本体部分の側壁は交換施設撤去後に解体して、若干ホームを崩しつつ段差の解消を図ったようです。

現在、自転車道脇にあるプラットホームはどこまでがオリジナルなのでしょう?

キハ103 枕崎行き、 17:36分前後。

3.3km先の吹上浜駅に向けて緩やかに左カーブする線路の上を、車体を右に左に揺らせて発車していきました。

2007/06/07 公開

2012/05/14 文章一部修正・一部高画質写真に差換え

2022/03/18 画像追加 ・一部高画質写真に差換え